Auteur : Katre Talviste

4.1. Cadre général introductif

4.1.1. Quelles ont été les périodes de fermeture ou d’ouverture aux littératures occidentales ?

La fermeture et l’ouverture aux littératures occidentales ont toujours été relatives, mais on peut distinguer les périodes suivantes.

Occupation nazie : 1941-1944. Ces années étaient particulièrement défavorables à la publication de la littérature (à cause de la censure aussi bien que du maque de papier). La littérature constituait environ 8 % de la production de livres, seulement 6 livres traduits furent publiés (A. Kivi, W. K. von Nohara, M. Richthofen, T. Storm, et deux contes populaires), quelques traductions de poèmes furent publiées dans la presse. [1]

Occupation soviétique, période stalinienne : 1940-1941 et 1945-1955. [2] L’occupation soviétique se traduisit par un grand bouleversement dans la vie littéraire, les échanges avec les autres littératures et le discours critique. De nombreux intellectuels ayant fui le pays ou ayant été victimes de persécutions, le début de la période est caractérisé par le manque de « main-d’œuvre littéraire » qualifiée aussi bien que par les difficultés matérielles. La production littéraire, y compris celle des traductions, mit donc du temps à se normaliser.

À l’époque stalinienne, la moyenne de la production annuelle de littérature traduite des langues occidentales était de 5 livres. Il s’agissait surtout de grands classiques de la littérature européenne (Shakespeare, Schiller, Goethe, Heine, Dickens, Swift, Stendhal, Hugo), dont on publiait des rééditions aussi bien que quelques traductions nouvelles. L’autre source importante des traductions étaient des œuvre des auteurs du XXe siècle considérés comme des « réalistes critiques » (J. London, T. Dreiser, A. Cronin), des « antifascistes » (L. Feuchtwanger, A. Seghers, W. Bredel, J. Laffitte) et des « réalistes socialistes étrangers » (P. Neruda, J. Fučik, A. Stil, M. Sadeveanu, Lu Xun…). [3] Même si le nombre de livres et d’auteurs n’était pas très élevé, il dépassait largement le volume de la littérature originale : en 1954 la littérature traduite constituait deux tiers de la production littéraire totale, à partir de 1956 ces proportions commencèrent à s’équilibrer, la part des œuvres originales montant jusqu’à 45 %. Dans les années 1960, ces proportions ne changèrent pas considérablement, les traductions constituant toujours entre 55 et 60 % de la production littéraire. Le volume de la littérature originale (sans compter la littérature pour enfants) dépassa celui de la traduction au milieu des années 1970, de 1981 à 1985 les traductions ne constituaient plus que 46 % de la production littéraire. [4]

Même si la traduction avait un rôle important à l’époque stalinienne, cette période est également celle d’une fermeture sans précédent à la littérature occidentale.

Le « dégel » : 1956-1968. Cette période fut caractérisée par une grande ouverture, surtout en comparaison avec la précédente. Même si la part de la littérature traduite diminua quelque peu, sa structure changea brusquement dès 1957 : la littérature occidentale retrouva un rôle plus important. [5] Le changement dans les chiffres ne signifia pas immédiatement un changement radical au niveau du contenu : à la fin des années 1950 on continuait à traduire d’un côté les œuvres des représentants du « réalisme critique », de l’autre les œuvres célèbres du romantisme. Dans les années 1960, les éditeurs diversifièrent leur sélection d’œuvres traduites pour représenter plus de littératures et mieux représenter la littérature contemporaine. [6]

La stagnation : 1969 à 1987. Après le Printemps de Prague, la politique culturelle de l’URSS, visant l’assimilation des cultures nationales, s’intensifia. La russification agressive se traduisit par une nouvelle augmentation de la part de la littérature russe dans les traductions vers l’estonien, et ce surtout au dépens des littératures occidentales contemporaines. [7] Ces dernières devinrent moins facilement accessibles aussi pour des raisons économiques : en 1973 l’URSS avait adhéré à la convention universelle sur le droit d’auteur, mais le budget prévu pour payer les droits des auteurs étrangers n’était pas suffisant pour pouvoir publier de nombreuses traductions d’auteurs contemporains. [8] En même temps, face à la menace que constituait la nouvelle politique de Moscou, les milieux littéraires se concentrèrent plus qu’avant sur la production originale et sur les sujets locaux. Pendant les dernières années de la période soviétique, celles de la « révolution chantante » (1988-1990), cette tendance s’approfondit, comme d’ailleurs les difficultés économiques qui influençaient la production des livres, de sorte que cette dernière période, très courte, ne contribua pas considérablement à l’évolution de la littérature traduite.

4.2. La pratique de la traduction

Qui traduit ?

4.2.1. Qui sont les traducteurs (origine sociale, formation, langue maternelle, statut social, conditions de travail et de rémunération ? sont-ils considérés comme des auteurs ? s’agit-il de leur activité principale ? etc.)

Après la guerre, à l’époque stalinienne, les traductions furent largement réalisées par des écrivains. Le fait que beaucoup d’entre eux avaient perdu le droit de publier leurs propres œuvres ou hésitaient à le faire y a certainement contribué. Le nombre d’écrivains interdits de publication augmenta particulièrement après la VIIIesession plénière du comité central du parti communiste d’Estonie, tenue en mars 1950, où non seulement les auteurs d’avant-guerre jusqu’alors tolérés, mais aussi ceux qui avaient activement participé à l’établissement du régime soviétique, furent condamnés. La traduction devint leur seul moyen de poursuivre leur activité créative et de gagner leur vie.

Pour gagner sa vie, l’écriture, y compris la traduction, était un domaine assez lucratif à l’époque. À la fin de l’année 1944, des honoraires très élevés avaient été fixés pour la production littéraire. [9] En 1950, une politique fut adoptée qui favorisait la professionnalisation des écrivains et des traducteurs et reconnaissait leur activité comme un métier à part entière. Les résultats ne se firent pas sentir immédiatement, mais dans les années 1970 on pouvait constater que, pour la majorité des écrivains et traducteurs, l’écriture était leur activité rémunérée principale. [10]

Pendant cette même période, une distinction plus nette qu’auparavant s’établit entre les écrivains et les traducteurs. Cette distinction était liée en partie à leur statut officiel : peu de traducteurs furent acceptés dans l’Union des écrivains de l’Estonie soviétique avant la création de la section des traducteurs en 1948. [11] D’autre part, il est aussi évident que les traductions publiées dans les années 1950, 1960 et 1970 étaient en grande partie réalisées par des traducteurs qui n’étaient pas connus pour d’autres formes d’activité littéraire : O. Samma, V. Tomberg, O. Ojamaa, L. Remmelgas, L.-M. Kask, E. Hiedel, L. Hiedel. Bien qu’il y ait des exceptions (A. Kaalep), elles concernent surtout la génération d’avant-guerre (A. Annist, J. Semper, B. Alver, A. Sang, A. Kurfeldt, M. Sillaots, H. Sepamaa) dans laquelle la polyvalence littéraire était plus répandue. [12] Après la guerre, cette polyvalence persista surtout dans le domaine de la poésie : à partir des années 1970, la prose était traduite principalement par des traducteurs qui ne pratiquaient pas d’autres activités littéraires, alors que la poésie continuait à être traduite par des poètes. [13]

Les traducteurs n’avaient pas de formation spéciale, leur qualification professionnelle dépendait surtout de leurs efforts personnels, rendus encore plus difficiles par le fait que le contact direct avec les langues et littératures étrangères (études ou séjours à l’étranger) était généralement impossible. En 1978, pourtant, fut créé auprès de l’université de Tartu un atelier de traduction, dirigé par A Kaalep, puis par J. Kaplinski. Avant cette date, depuis les années 1950, l’université avait contribué à la formation des traducteurs en organisant des concours de traduction et en cherchant à traiter de la traduction littéraire dans le cadre des cursus de langues et littératures étrangères. Quelques traducteurs firent tout de même leurs études ailleurs : certains suivirent des cours de traduction (par exemple du japonais et du norvégien) à Leningrad, d’autres partirent dans des universités soviétiques (Bakou) ou du bloc de l’Est (Prague, Sofia, Bucarest) dans le cadre des échanges d’étudiants. Le besoin d’une formation approfondie pour les traducteurs était donc ressenti tout au long de la période. [14]

Pour les traducteurs du russe, quelques manuels furent publiés. Les traductions présentées à des concours étaient parfois analysées dans les périodiques. [15] Certains départements de l’université de Tartu publièrent des manuels dont la diffusion fut plus faible, même s’ils avaient parfois pour objectif d’éclairer un public plus large que les seuls étudiants du département. La préface du manuel Ilukirjanduse tõlkimisest « Sur la traduction de la littérature » (1972, 500 exemplaires) illustre bien la situation :

« Presque tous les spécialistes de langue et littérature doivent dans une certaine mesure s’occuper de traduction, ce qui les confronte à des difficultés qui s’avèrent souvent insurmontables. Et il n’y a guère où se tourner pour des conseils, parce que la traductologie fait encore ses premiers pas. Ce livre essaie de combler un peu ce vide et d’aider le traducteur de l’anglais vers l’estonien avec des conseils surtout pratiques, touchant également les problèmes théoriques pertinents dans le domaine du lexique, de la stylistique et de la grammaire. Les matériaux présentés ici proviennent largement du cours spécialisé pour les étudiants de langue et littérature anglaises, et s’adressent en premier lieu aux étudiants. Mais ce livre cherche aussi à contribuer à la lutte contre les défauts de traduction dont notre littérature traduite est loin d’être libérée. » [16]

Le manuel de la langue journalistique publié par le département de langue estonienne de l’université de Tartu (1971, 500 exemplaires) constate que les problèmes de la traduction sont souvent discutés aux réunions de la section de langue et de traduction de l’Union de journalistes, et réunit de nombreuses solutions pratiques proposées lors de ces réunions pour combattre l’influence du russe, notamment dans la terminologie et la syntaxe. [17]

C’est dans les années 1970 que l’importance et la spécificité du travail du traducteur commençèrent à être pleinement reconnues. En même temps, les traducteurs gagnèrent aussi en confiance : la tradition des anthologies personnelles de traductions fut lancée à cette époque-là, initialement par des traducteurs de poésie, mais leur exemple fut bientôt suivi par des traducteurs de prose. [18] Cette pratique témoigne de la volonté des traducteurs de mettre en valeur leur travail et leurs traductions en tant qu’œuvres à part entières, appartenant non seulement à l’auteur de l’original, mais aussi au traducteur qui y ajoute sa propre perspective.

L’émancipation définitive de la traduction coïncida donc avec l’arrivée d’une nouvelle période de fermeture aux littératures étrangères et de difficultés de publication. Elle fut donc plutôt le fruit du travail assidu des décennies précédentes qu’un signe caractéristique de la situation de la traduction dans les années 1970.

4.2.2. Rôle éventuel des associations de traducteurs dans l’évolution de la profession ?

La section des traducteurs de l’Union des écrivains, fondée en 1948, collaborait avec les organismes similaires dans les autres républiques et à Moscou pour faciliter les rencontres et les échanges entre les traducteurs soviétiques. En 1962, il y eut une réunion de traducteurs des républiques baltes à Vilnius ; en 1964, une réunion à l’Union des écrivains de l’USSR à Moscou pour discuter la formation des traducteurs dans les établissements d’enseignement supérieur. Cet événement fut suivi par un congrès des traducteurs à Tartu en 1965, qui conduisit au lancement d’échanges d’étudiants entre les universités soviétiques. En 1970, des traducteurs estoniens participèrent au troisième congrès des traducteurs de l’Union soviétique ; dans les années 1970, des séminaires pour les traducteurs de littérature estonienne dans les autres républiques et pour les traducteurs estoniens des autres littératures de l’Union soviétique furent organisés à Tallinn. Bien que largement conçus comme un outil de centralisation et d’homogénéisation de la culture « soviétique », ces congrès et réunions contribuaient beaucoup à la formation des traducteurs, grâce aux échanges avec des collègues et à la participation de spécialistes éminents (par exemple Efim Etkind, à l’époque professeur à Leningrad). [19]

La collaboration entre traducteurs dépassait le cadre des associations. De nombreux projets importants et exigeants furent entrepris et réalisés par des groupes de traducteurs : des épopées, des anthologies des textes de différentes époques (littérature gréco-romaine, littérature médiévale, littérature de la Renaissance). Cette collaboration pouvait signifier un simple partage des textes à traduire, mais aussi un travail en commun sur un seul texte pour le perfectionner selon les compétences de chacun. De la même manière, il était courant que des extraits de poèmes cités dans une œuvre en prose (littéraire ou autre) soient traduits par des traducteurs de poésie expérimentés (A. Kaalep, A. Sang, J. Kross etc.), quel que soit le traducteur de l’œuvre principale. Cette volonté de collaboration, l’importance accordée à la qualité de l’œuvre traduite a sans doute contribué à la reconnaissance de la profession aussi bien que des traducteurs individuels.

Au milieu des années 1980, la section des traducteurs de l’Union des écrivains estimait qu’il y avait en Estonie 160 personnes qui s’occupaient de traduire des œuvres littéraires en prose, dont 60 traducteurs professionnels et expérimentés, 20 débutants et 80 personnes qui pratiquaient la traduction de manière irrégulière. [20]

4.2.3. Les traducteurs du russe ont-ils un statut particulier ?

Pour avoir une raison de dire que les traducteurs du russe avaient un statut particulier, il faudrait pouvoir clairement distinguer les traducteurs de telle ou telle langue, ce qui n’est pas possible en général et en particulier pour le russe, qui était assez largement connu par les traducteurs. Les traducteurs du russe avaient certainement plus de travail et plus de possibilités de publication à cause du pourcentage obligatoire des œuvres russes dans la production littéraire et de l’importance accordée à la littérature russe dans les cursus scolaires et universitaires (après la guerre, la littérature russe devint une matière à part dans les lycées et un département de littérature russe fut créé à l’université de Tartu). En outre, dans les premières années après la guerre, le russe était la langue relais pour traduire la littérature des autres pays de l’URSS, ce qui était aussi obligatoire. [21] L’accessibilité de la littérature russe, due à cette obligation de traduire et à l’apprentissage obligatoire du russe, ne signifiait pourtant pas forcément un plus grand prestige ou une meilleure qualité. Au contraire, cette accessibilité facilitait l’entrée dans la profession de nombreux traducteurs peu compétents et la publication de traductions médiocres [22] (comme c’est le cas avec l’anglais depuis les années 1990 et comme cela avait été le cas avec l’allemand aux époques précédentes).

Que traduit-on ?

4.2.4. Quels genres de textes traduit-on ?

Les genres en prose ont toujours eu une place prépondérante dans la littérature traduite, les romans constituant environ 55 % des traductions (30-40 livres par an) et les formes brèves environ 40 %. Cela laisse donc 5 % à la poésie et au théâtre. [23]

4.2.5. Y a-t-il à cette époque des changements dans la géographie de la traduction (origine des œuvres traduites) ? S’ouvre-t-on à des littératures non traduites jusque là ? si oui, lesquelles ?

L’obligation de traduire surtout de la littérature soviétique changea brusquement la géographie de la traduction après la guerre. D’un côté, il fallait se tourner vers d’autres couches de la littérature russe : la littérature soviétique « classique » (M. Gorki, V. Maïakovski, N. Ostrovski, M. Cholokhov, A. Tolstoï, A. Fadeïev), c’est-à-dire d’avant-guerre, dont il n’existait pas beaucoup de traductions en estonien, et la littérature inspirée de la guerre (B. Polevoï, K. Simonov, V. Panova, I. Ehrenburg), qui n’était pas toujours d’un très haut niveau esthétique. [24] Mais les changements concernaient aussi la géographie proprement dite : la part prévue aux littératures de l’URSS dans la production littéraire faisait découvrir aux traducteurs des littératures écrites dans des langues dont il n’existait pas encore de traductions en estonien : le géorgien, le kirghize, l’arménien… Au début, il s’agissait surtout de romans récents promus dans toute l’URSS et traduits par le relais du russe, et le rythme de la découverte de ces littératures était lent : de 1 à 4 livres par an entre 1947 et 1957 ; à cette époque, parmi les littératures non russes d’URSS, seules les œuvres lettones et lituaniennes étaient traduites directement de la langue originale. [25]

De 1945 à 1955, la littérature russe dominait largement le répertoire soviétique, avec 6 fois plus de traductions que les littératures des autres « peuples frères », dépassées même par la « littérature étrangère » (les classiques occidentaux et quelques auteurs chinois). Entre 1956 et 1968, ce fut surtout la littérature dite « étrangère » qui regagna son importance : 5 fois plus de traductions publiées que dans la période précédente. Le nombre de traductions des autres littératures de l’Union soviétique doubla, mais leur part dans la production totale ne changea pas beaucoup, passant de 6,4 % seulement à 7,1 %. Le changement de la situation politique au début des années 1970 s’accompagna d’une augmentation plus nette, jusqu’à 10,7 % de la production totale de livres, avec des tirages plus importants qu’avant, même si les tirages de la littérature « étrangère » restèrent toujours plus élevés. Les littératures soviétiques préférées des traducteurs et éditeurs estoniens étaient les littératures lettone, lituanienne et ukrainienne, suivies des littératures biélorusse et géorgienne. La préférence concernant les auteurs lettons était d’ailleurs réciproque, fondée en partie sur des contacts personnels entre les écrivains et les traducteurs. [26]

Quand les littératures non soviétiques redevinrent plus accessibles à la fin des années 1950, la géographie de la traduction commença à changer aussi dans ce domaine. Les littératures de l’Europe médiane, les littératures hispanophones, les littératures islandaise et japonaise reçurent beaucoup d’attention à partir des années 1960 ; pour la première fois dans l’histoire, des traducteurs de langues comme le turc, le hindi, l’ourdou ou le japonais apparurent en Estonie. [27] Cet élargissement des horizons avait moins à voir avec les contraintes ou les encouragement du régime qu’avec l’évolution des compétences des traducteurs en matière de langue et de poétique estoniennes : la maîtrise acquise leur permettait d’avancer vers des traditions littéraires lointaines, à la découverte de nouvelles formes poétiques.

En cela, les années 1960 – pourtant les plus riches en matière de traduction des littératures non soviétiques – constituent une période de préparation. L’éloignement de la traduction européocentrée commença à se réaliser surtout dans les publications des années 1970 et 1980, après la création d’une section d’études orientales à l’université de Tartu en 1955 : Vetāla kakskümmend viis juttu (traduit du sanskrit par U. Masing et L. Mäll, 1969), Bhagavadgitā (traduit du sanskrit par L. Mäll, 1980), Bodhitšarjāvatārade Šāntideva (traduit du sanskrit par L. Mäll, 1982), Šukasaptati (traduit du sanskrit par L. Mäll, 1983), Dhammapada (traduit du pali par L. Mäll, 1977), Daodejing. Kulgemise väe raamat de Lao-zi (traduit du chinois classique par L. Mäll, 1979). S. Stadnikov commença à publier des traductions de l’ancien égyptien dans les années 1980 ; H. Udam traduisit des auteurs classiques persans, Ü. Sirk se consacra à la littérature indonésienne, A. Sisask et R. Raud à la littérature japonaise. [28] Cette diversification est bien visible dans l’évolution du nombre des littératures sources : 5 littératures de 1944 à 1955, 15 littératures de 1956 à 1968 et 34 littératures de 1969 à 1987. [29]

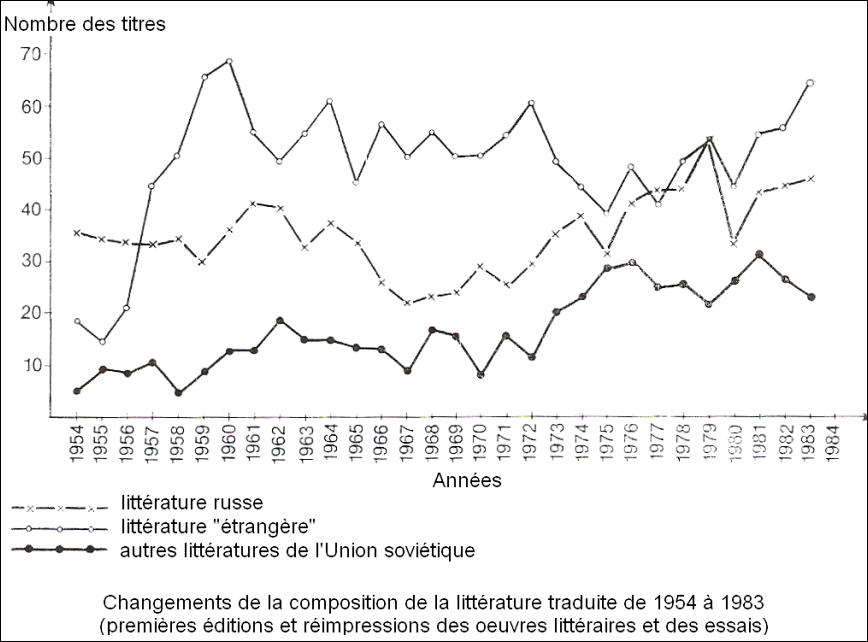

Les changements globaux dans la structure géographique de la littérature traduite (de 1954 à 1983) sont illustrés par le diagramme suivant : [30]

4.2.6. Comment les conditions politiques et idéologiques influencent-elles le choix des œuvres traduites (langues-littératures, auteurs, genres) ?

Il existait des normes concernant les proportions à respecter pour la production littéraire traduite. La hiérarchie des sources était la suivante : littérature russe, littératures des autres républiques soviétiques, littératures des pays socialistes, littérature dite « étrangère » (autres pays, surtout occidentaux). Évidemment, il existait des œuvres obligatoires à traduire (par exemple les lauréats du prix Lénine) et des listes de sources interdites (langues, littératures, auteurs...). Celles-ci variaient selon la situation politique en Union soviétique, la politique extérieure et, pour les auteurs vivants, selon leur propre comportement (Sartre, par exemple, changea de statut en fonction des relations entre l’URSS et la Chine).

Pour les œuvres littéraires occidentales, l’existence d’une traduction russe approuvée par Moscou facilitait beaucoup la traduction dans d’autres langues de l’Union soviétique. [31] Cette facilité contribuait sans doute à la sélection d’une partie des œuvres : l’avantage de ne pas avoir à partir de zéro pour obtenir l’autorisation était important.

Les possibilités ouvertes par les maisons d’éditions de Moscou étaient donc suivies, mais les éditeurs et les traducteurs ne faisaient pas confiance aux informations et aux conseils officiels provenant de Moscou ou des Unions des écrivains d’autres républiques. Ils se renseignaient surtout par leurs contacts personnels (établis par exemple lors des nombreuses réunions d’écrivains et de traducteurs des différentes républiques). [32]

Les demandes et les interdictions officielles étaient contournées de différentes manières. À l’époque stalinienne, particulièrement rigoureuse, le quota des traductions du russe fut largement rempli grâce à la littérature pour enfants, faute de pouvoir choisir des œuvres intéressantes dans la littérature autorisée pour adultes. Dans les années 1980, d’autres astuces avaient été maîtrisées et fonctionnaient. Un exemple évoqué par P. Torop [33], concerne la traduction d’un recueil d’articles choisis de M. Bakhtine (paru en 1987) : pour pouvoir traduire et publier Bakhtine (un choix peu sécurisé), il fallait le faire précéder dans la même collection par des traductions de critiques soviétiques bien établis et approuvés.

Les conditions politiques et idéologiques influençaient donc le choix des œuvres dans une mesure considérable, mais il n’est pas facile de décrire précisément la façon très complexe dont elles l’influençaient. L’essentiel est de ne pas chercher à la décrire dans une optique naïve opposant ce qui était officiellement approuvé et ce qui était interdit ou clandestin.

4.2.7. Quels sont les écarts entre la date de parution d’une œuvre dans la langue originale et sa traduction ?

La sécurité relative de la traduction et de la publication des auteurs classiques sous les deux occupations (nazie et soviétique) fait augmenter la moyenne de l’écart entre la date de parution de l’original et de la traduction, d’autant plus qu’il y avait – et qu’il y a toujours – de nombreuses œuvres du patrimoine littéraire mondial qui n’étaient pas traduites en estonien. Toujours est-il que toutes les périodes de l’occupation soviétique sont caractérisées par une solide volonté d’établir et de garder le contact avec la littérature contemporaine.

L’origine de cette littérature variait selon les conditions politiques et économiques. La demande officielle de romans et de récits sur la guerre imposa aux traducteurs de la première période beaucoup d’œuvres soviétiques traitant de ce sujet. Quant à leur date de parution, elles étaient évidemment contemporaines, même si leur poétique n’était pas forcément très moderne et que leur qualité littéraire était souvent médiocre.

La collection Loomingu raamatukogu, fondée en 1957, se donna pour but de publier de grands auteurs du XXe siècle et de faire connaître la littérature contemporaine des pays occidentaux, mais aussi d’autres régions. Dans cette collection furent publiés par exemple J. Joyce (Dubliners, 1969), F. Kafka (sélection de récits, 1962 ; Der Proceß, 1966), I. Babel (Одесские рассказы, 1966), M. Boulgakov (Театральный роман, 1966), A. Camus (La peste, 1963), J. D. Salinger (The Catcher in the Rye, 1961). [34] Les décalages avec la date de parution de l’original de ces œuvres sont, respectivement, environ 55, 50, 40, 30, 16 et 10 ans ; parfois une traduction pouvait être réalisée encore plus vite : après le voyage de J.-P. Sartre et de S. de Beauvoir en Estonie en 1964, deux de leurs œuvres (Les Mots et Une mort très douce) furent publiées dans Loomingu raamatukogu dès l’année suivante. Pour la littérature russe contemporaine, les traductions suivaient l’original presque immédiatement, comme le montrent les dates de publication des œuvres de V. Tendriakov, V. Panova, D. Granin, G. Baklanov, F. Abramov, I. Trifonov [35] ou encore d’A. Soljenitsyne (Один день Ивана Денисовича, 1963) et M. Boulgakov (Мастер и Маргарита, 1968) [36]. La moyenne n’est donc pas facile à calculer d’une manière statistiquement significative, mais le désir de faire connaître la modernité et la littérature étrangère contemporaine était une priorité évidente.

La littérature contemporaine traduite en estonien ne parvint pas à refléter tous les développements importants de la littérature occidentale, par exemple la littérature anglo-américaine, surtout le théâtre, ne reçut pas une attention à la hauteur de sa place dans la littérature du XXe siècle. Par contre, l’essor du roman sud-américain fut suivi par une vague de traductions en estonien (J. Amado, G. G. Marquez, P. Neruda, V. Aleixandre, J. L. Borges, Azorín). Le public estonien fut surtout marqué par la lecture de Gabriela de J. Amado (traduit par A. Kurfeldt, 1963) et de Cien años de soledad de G. G. Márquez (traduit par A. Kurfeldt, 1975) [37].

La période de stagnation des années 1970 et 1980, avec ses nouvelles contraintes pour la traduction, vit paraître moins de textes occidentaux contemporains que les années 1960. Le contact avec le contemporain ne pouvait être maintenu que dans le domaine russe, pour lequel la sélection d’œuvres était bonne et les traductions suivaient rapidement les originaux. Non seulement il fallait respecter les limites statistiques et financières fixées pour la littérature occidentale, mais les traducteurs et les éditeurs n’osaient pas, dans les conditions d’un contrôle politique redevenu plus rigoureux, choisir les œuvres les plus audacieuses par leur esthétique ou leurs idées. Leurs choix timorés firent baisser l’intérêt du public, de sorte que le tirage de Loomingu raamatukogu baissa presque d’un tiers en dix ans (16 000 exemplaires en moyenne en 1985 contre 22 500 en 1976). [38]

4.2.8. Quels sont les écarts entre le canon littéraire de la langue d’origine et le corpus de textes traduits (traduction d’auteurs ou d’ouvrages jugés secondaires dans la littérature d’origine, ou au contraire absence de traduction d’auteurs ou d’ouvrages majeurs) ? Peut-on identifier les causes de ces écarts ?

La réponse n’est pas facile à généraliser, faute d’études suffisantes à ce sujet. Il existe pourtant des cas intéressants qui indiquent que ces écarts peuvent être considérables et les raisons variables. Parfois, ce sont des contraintes idéologiques qui ont imposé la façon dont le canon de la littérature occidentale est représenté jusqu’à nos jours dans les traductions et dans l’enseignement (par exemple la préférence évidente pour les auteurs romantiques qu’il est facile de présenter comme des « révolutionnaires » – G. Byron, V. Hugo – et l’absence des auteurs dont l’œuvre reflète des préoccupations religieuses – W. Wordsworth, F. R. de Chateaubriand).

M. Velsker décrit une autre relation de représentation curieuse :

« La littérature beat et le nouveau roman français, qui peuvent être considérés comme des phénomènes générateurs du mythe des années 1960, n’ont suscité en Estonie que de faibles réactions. En Occident, les années 1960 sont caractérisées par l’existentialisme de gauche (Sartre), alors qu’en Estonie on préfère l’existentialisme qui évite le discours politique (Camus), la psychanalyse jungienne plutôt que lacanienne, etc. Il ne s’agit pas là du « retard » éternel de la littérature estonienne, il y a au moins encore autre chose que l’asynchronie. Je crois que cet « autre chose » devient plus clair si nous nous rappelons l’état de traduction totale de la société. L’esprit radical a certainement été importé d’Occident, mais cet esprit a été traduit d’après les coordonnées qui fonctionnaient de la manière la plus efficace en Estonie. Dans une société où le capitalisme pouvait être un pseudonyme du communisme, Camus pouvait être un pseudonyme de Sartre. » [39]

À côté de la recherche d’équivalents accessibles des discours et des auteurs emblématiques de l’Occident, il y avait évidemment des cas où quelque chose de relativement (ou même très) marginal fut traduit et diffusé avec un succès énorme (intentionnellement ou non). L’exemple d’Il romanzo di Cipollino de G. Rodari (traduit par A. Kurtna en 1960, réimprimé en 1975, 1983 et 2011) un récit pour enfants connu de la majorité de lecteurs estoniens et par très peu de lecteurs italiens, a été cité par D. Monticelli, [40] mais d’autres genres de littérature pourraient sans doute fournir aussi des exemples similaires.

4.2.9. Citez quelques textes emblématiques traduits à cette époque (s’il y en a), titres et dates.

Étant donné que l’accès à la littérature publiée en Estonie avant 1945 (et hors d’URSS depuis aussi après cette date) était extrêmement limité à l’époque soviétique, l’importance des textes publiés à cette époque fut grande pour plusieurs générations de lecteurs dont les expériences littéraires dépendaient largement, voire uniquement, de ces publications. Toute liste comprenant « quelques textes » est donc arbitraire et varie selon les critères retenus pour évaluer leur importance.

Quant aux traductions dont l’influence a été assez considérable pour qu’elles soient évoquées dans l’histoire de la littérature estonienne, on pourrait citer le Decamerone de Boccace (1957, traduit par J. Semper) dont la publication est considérée comme un des premiers grands événements dans le domaine de la traduction après la guerre. [41]

Le programme scolaire étant un véhicule important du prestige littéraire, il faudrait considérer comme emblématiques tous les textes ayant fait partie de la « littérature obligatoire » (kohustuslik kirjandus). Parmi eux figuraient d’ailleurs des traductions d’avant-guerre réhabilitées par de nouvelles éditions. On pourrait en citer quelques-unes qui attinrent un nombre de réimpressions et des tirages exceptionnellement élevés à cause de leur lecture obligatoire et qui étaient donc particulièrement accessibles au public : la première partie de Война и мир de L. Tolstoï, la première partie de Поднятая целина de M. Cholokhov, Евгений Онегин d’A. Pouchkine. [42] Certains ont disparu des cursus depuis, mais il existe aussi des traductions de cette époque qui ont conservé leur position dans le canon scolaire jusqu’à nos jours.

Quant à la popularité des œuvres, il y eut dans les années 1970 et 1980 une vague de romans populaires (polars, romans d’aventures, romans à suspens, etc.) qui fit imprimer les textes préférés du public à un nombre d’exemplaires comparable à celui des livres obligatoires : Arc de Triomphe d’E. M. Remarque, 4.50 from Paddington d’A. Christie et Le Comte de Monte-Cristo d’A. Dumas. [43]

Pour certains auteurs et œuvres, l’origine de leur statut est multiple. Par exemple, Remarque, auteur préféré du grand public, fut intégré dans le programme scolaire et était apprécié des critiques soviétiques. Pour d’autres, la situation fut plus compliquée. Ainsi, d’après les témoignages, il est évident qu’une sélection de textes des Fleurs du Mal de Baudelaire, publiée en 1967 dans Loomingu raamatukogu, eut une grande influence sur le public, alors que pendant la période stalinienne Baudelaire avait été un auteur interdit.

En ce qui concerne l’ambition poétique et le volume du travail, il faudrait évoquer aussi les nombreuses traductions de la poésie épique traditionnelle russe (A. Annist), des épopées grecques (A. Annist, K. Reitav), finnoise (A. Annist), germaniques et scandinaves (R. Sepp, A. Alas), arménienne (B. Kabur), et de la poésie épique et dramatique plus moderne, par exemple N. Nekrassov, H. Heine et Goethe (Faust) traduits par A. Sang. [44]

Comment traduit-on ?

4.2.10. Trouve-t-on des réflexions et/ou des débats sur la traduction ? Sur quoi portent-ils ?

Les débats s’activèrent dans les années 1960. La traduction littérale et souvent dilettante qui avait été tolérée après la guerre, recommença à être critiquée. La traduction fut réhabilitée comme pratique artistique et interprétative qui demande des capacités professionnelles considérables et complexes. Par exemple, O. Samma, dans son article paru en 1962 dans la revue Keel ja Kirjandus, considérait qu’un traducteur doit avoir, en plus d’une formation linguistique et littéraire, un sens du style, du talent poétique et la capacité d’établir un contact créatif avec l’univers représenté dans l’œuvre qu’il traduit. Samma était le responsable éditorial de la collection Loomingu raamatukogu, fonction qu’il exerça de 1956 à 1973. Il était donc bien placé pour chercher à réaliser son idéal par son influence sur l’emploi des traducteurs et le choix des œuvres (qui, selon lui, devaient être choisies d’une manière systématique parmi les grands classiques du monde et parmi les œuvres contemporaines de la plus haute qualité littéraire). [45] La position de Samma était caractéristique de nombreux autres critiques, souvent eux-mêmes (comme Samma) traducteurs et/ou réviseurs. Au sein de cette pensée relativement unanime, des voies et des méthodes différentes (qui variaient selon les priorités esthétiques personnelles, selon les générations, selon les genres ou les langues, etc.) étaient proposées pour atteindre ce niveau esthétique élevé et cette excellence professionnelle exigée.

4.2.11. Certains traducteurs écrivent-ils des préfaces explicitant leur pratique ainsi que le choix des textes qu’ils traduisent ?

Des préfaces et des postfaces, explicitant parfois quelques aspects du travail de traduction, un peu plus souvent le choix du texte, mais se limitant généralement à évoquer la vie et l’œuvre de l’auteur et le contexte littéraire et historique. Un livre traduit était aussi un véhicule de la formation littéraire et culturelle, surtout en matière de cultures occidentales ou plus lointaines, auxquelles le public n’avait pas d’accès direct. L’explication du choix du texte était souvent nécessaire pour justifier la publication du livre aux yeux de la censure, ce qui nécessitait l’invention ou la mise en valeur des points communs entre la pensée ou l’activité de l’auteur et l’idéologie et le discours critique soviétiques. En même temps, les paratextes contenaient souvent un aperçu de l’histoire de la traduction et de la réception de l’auteur en Estonie, ce qui fournissait une possibilité d’évoquer des périodes de l’histoire générale et littéraire de manière indirecte et donc plus facilement. En cela, les paratextes écrits par les traducteurs ne sont pas fondamentalement différents de ceux que produisaient les responsables éditoriaux (qui pouvaient être eux-mêmes les traducteurs d’une partie ou de l’ensemble du livre) ou les spécialistes sollicités par l’éditeur.

Les pratiques décrites dans cette section et dans la section 4.2.10 ressemblent largement à celles de l’époque précédente (voir le questionnaire sur la traduction et la modernité en Estonie). L’un des effets de l’occupation soviétique, que l’on peut constater dans la culture des premières décennies après la guerre, est le retour à une situation où les acquis du début du XXe siècle devaient être réclamés de nouveau et les mêmes débats réitérés (réalisme vsautres modes de représentation, les « bonnes » formes poétiques vsles « mauvaises », émancipation esthétique de la traduction, etc.), dans une situation plus dangereuse sur le plan politique, et à la limite de l’absurde sur le plan littéraire.

4.2.12. Comment la censure influence-t-elle le mode de traduire ?

Le contrôle idéologique influençait naturellement le choix des littératures d’origine, des auteurs, des œuvres. Il imposait ou soutenait parfois des coupes ou des modifications dans le texte, mais incitait aussi des traducteurs à choisir des équivalents et des tournures subtilement antisoviétiques et à inventer des justifications compatibles avec la rhétorique soviétique pour traduire un auteur ou une œuvre pas tout à fait compatibles avec l’idéologie. Il est pourtant évident que, même si être plus malin que le censeur était un préoccupation permanente et importante dans tout travail littéraire, ce n’était pas la préoccupation principale des traducteurs lorsqu’ils se mettaient à travailler sur un texte. [46]

Comme pour beaucoup d’autres aspects de la vie littéraire soviétique, les généralisations sont dangereuses : c’était un monde peu transparent, plein de contradictions et de développements imprévisibles, en plus des contraintes généralement connues. Le traducteur et poète Ain Kaalep a souligné [47] l’importance des qualités personnelles et des contacts personnels dans les questions relatives à la censure, et son témoignage à ce sujet est confirmé par les souvenirs de l’époque : plutôt que la censureen général, il y avait des cas particuliers pour chaque projet de traduction, chaque livre, selon la période ou même la date exacte, et selon les participants individuels (traducteurs, éditeurs, fonctionnaires du Parti, censeurs). Il est donc difficile de dire quelle était l’influence exacte de la censure sur les décisions éditoriales. En ce qui concerne le mode de traduire, il ne faut pas oublier que les considérations relatives à la langue, à la culture et à l’esthétique, continuaient à motiver les traducteurs, comme elles les motivent dans n’importe quel contexte politique.

4.2.13. Quel est le rôle des réviseurs dans l’établissement du texte final ?

En principe, le réviseur était responsable du texte final à tous les niveaux :

« […] le réviseur lit le manuscrit attentivement et supprime tous les défauts découverts : il rend le manuscrit compatible avec les dernières décisions du Parti et du gouvernement, vérifie et corrige la composition de l’œuvre, abrège le manuscrit en supprimant les répétitions et les passages inutiles, uniformise la terminologie et les indices, vérifie les formules, les tableaux et les contenus factuels, précise l’expression et corrige les fautes de langue. [...] Dans le manuscrit d’une traduction, le réviseur contrôle principalement la représentation correcte du contenu et du style de l’original et corrige les fautes de langue. » [48] L’ouvrage cité ici était destiné principalement aux réviseurs des textes techniques et scientifiques, mais se présentait tout de même comme un outil plus général, informatif pour « les auteurs d’autres types de textes et pour les jeunes employés des maisons d’éditions » [49].

La réalité était évidemment plus complexe que ce rêve du réviseur tout-puissant que présente le manuel pour les réviseurs. Le travail du réviseur prenait parfois la forme d’un dialogue intense et fructueux avec le traducteur. Les épreuves des traductions conservées dans les archives (par exemple celles d’Ain Kaalep et d’August Sang) en témoignent. Il y avait des réviseurs dont les remarques étaient toujours appréciées et souvent appliquées par les traducteurs, à cause du sérieux de leur travail sur les manuscrits (Ain Kaalep a cité, par exemple, L. Hiedel de la collection Loomingu raamatukogu [50]), mais des débats, voire des disputes autour d’un choix étaient toujours possibles. La situation n’était donc pas considérablement différente de celle d’aujourd’hui : la tradition de collaboration entre traducteurs et réviseurs date d’avant l’époque soviétique et n’a pas disparu par la suite. À cette époque, les réviseurs étaient certainement plus autoritaires sur les questions linguistiques et plus attentifs à la possibilité d’interprétations idéologiquement dangereuses, mais leur rôle était toujours de faciliter la production d’un ouvrage à partir du manuscrit fourni par le traducteur, c’est-à-dire de connaître le contexte et les conditions de production et de trouver les moyens pour adapter les œuvres à ce contexte. Avec un réviseur intelligent et compétent, il s’agissait donc de proposer des compromis heureux là où les décisions du traducteur risquaient de provoquer un conflit avec les normes obligatoires. Avec un réviseur moins intelligent et moins compétent, ces conflits pouvaient être plus difficiles à résoudre et les solutions peu heureuses.

4.2.14. Y a-t-il des cas de traductions très infidèles à l’original ?

Des cas légendaires, apparemment non. Après la guerre, à l’époque stalinienne, l’influence des sources russes était énorme : par peur de ne pas bien maîtriser le discours critique obligatoire, on imitait et traduisait des critiques russes, ce dont témoigne parfois même l’orthographe erronée des noms, transcrits du cyrillique (Oldington au lieu de Aldington, Oarvell au lieu de Orwell, Elouard au lieu de Éluard). [51] La traduction du discours critique, y compris des manuels de littérature pour les universités, entraînait parfois aussi la traduction des textes littéraires ou des extraits cités en exemple par le relais du russe. [52]

Utiliser le russe comme langue relais était souvent conseillé par les fonctionnaires du parti communiste [53] et des reproches pouvaient être faits au traducteur s’il refusait d’en profiter, comme par exemple Johannes Semper, traducteur de Pablo Neruda : quoique très haut placé dans la hiérarchie officielle, Semper n’échappa pas à la critique quand il laissa de côté la traduction russe. [54] Même si les traductions russes pouvaient servir de « feu vert » à la création d’une traduction estonienne et d’outil de travail, cette pratique conseillée par le Parti n’était pas vraiment prise au sérieux par les éditeurs et les traducteurs.

Ces traductions pouvaient être aussi des modèles pour les modifications imposées par la censure. Par exemple, dans For Whom The Bell Tolls d’Ernest Hemingway (traduit par Enn Soosaar, publié en estonien en 1970), ces modifications sont identiques dans les traductions russe et estonienne et servent à représenter les « bons » sous une lumière plus favorable que dans l’original (exemple : dans l’original, Karkov, le journaliste de Pravda, est marié et a une maîtresse, mais la demi-page évoquant cette maîtresse est absente de la traduction). [55] Pour la même raison moraliste, sans doute, The Sign of Four d’Arthur Conan Doyle (traduction estonienne parue en 1973) commence par son onzième paragraphe, dissimulant ainsi l’habitude qu’avait Sherlock Holmes de se droguer.

Mais l’original pouvait évidemment servir de contrepoids à ce genre de tendances. La traduction du récit Il romanzo di Cipollino, déjà cité dans la section 4.2.8, montre que le traducteur Aleksander Kurtna a utilisé la traduction russe à côté de l’original italien et qu’il a adopté certains choix d’interprétation tout en refusant certains autres (par exemple, là où le traducteur russe transforme la bandiera della Repubblica en « drapeau de la Liberté », Kurtna garde le terme vabariik« république », traduction directe de l’original et référence clairement perçue comme antisoviétique). [56]

Au niveau du détail, on trouve donc des manipulations des traductions de la part des uns et des autres, sans que l’on puisse citer de texte entièrement infidèle.

4.2.15. Les traducteurs traduisent-ils généralement d’une seule langue ou de plusieurs ?

Généralement, les traducteurs traduisent de plusieurs langues. Une tendance vers la spécialisation est pourtant perceptible, surtout à partir des années 1970 quand les traducteurs de la nouvelle génération commencèrent à se concentrer sur certains domaines linguistiques ou groupes de langues. [57]

4.3. Le rôle culturel de la traduction

La traduction et la langue :

4.3.1. Statut de la langue écrite à l’époque (existe-t-il une norme unique pour cette langue ? coexistence éventuelle avec d’autres langues ?)

En Estonie, la systématisation et la standardisation de la langue écrite continua après la guerre avec une force considérable (voir la partie 3 du questionnaire). La politique de correction rigoureuse, initialement destinée à mettre en œuvre les innovations soutenues et les nouvelles règles formulées, se poursuivit avec la même rigueur jusqu’aux années 1970. Dans une certaine mesure, cette politique linguistique protégeait l’estonien contre la russification. À la fin des années 1960, la nouvelle génération de spécialistes de l’Institut de la langue estonienne entreprit de libéraliser ces stratégies. [58]

La présence du russe dans l’espace linguistique et culturel estonien se faisait sentir très fort à l’époque. Les informations sur les actualités (y compris littéraires) soviétiques et occidentales passaient par les agences et institutions centrales de l’URSS. Les échanges internationaux (culturels et autres) étant possibles principalement avec les autres républiques soviétiques ou les pays du bloc socialiste, le russe était indispensable comme outil de communication dans toutes les professions. Il était aussi omniprésent comme langue administrative (parallèlement à l’estonien pour les affaires locales) et comme première langue d’une partie importante de la population depuis les années 1940 (nouveaux immigrés russes installés surtout à Tallinn et dans la région industrielle au nord-est du pays). De ce fait, son influence sur l’estonien était forte. Les manifestations de cette influence étaient constamment critiquées, y compris dans les traductions et par les traducteurs. Un objectif important de la formation des traducteurs était de combattre cette influence.

En exil, la situation était un peu différente : là, il n’y avait pas d’instance officielle de contrôle sur la langue, ni vraiment de norme unique. La critique des influences d’autres langues était pourtant aussi vive qu’en Estonie, et les discussions sur le niveau de l’estonien utilisé dans les traductions étaient vives. Sans norme unique, les repères linguistiques des écrivains et des traducteurs étaient différents : pour la première génération, c’était la langue écrite des années 1930, avec, éventuellement, des influences du dialecte de leur région natale [59] ; pour les plus jeunes, l’influence de la langue de leur pays de résidence était déjà importante.

4.3.2. La traduction joue-t-elle un rôle dans l’évolution de la langue ?

Le rôle de la traduction dans l’évolution de la langue était important, surtout dans le domaine du lexique : [60] les dictionnaires disponibles n’étaient pas nombreux ni de très bonne qualité, alors que les œuvres traduites, surtout les œuvres contemporaines, contenaient de nombreuses références à des objets et des réalités difficiles à exprimer en estonien à cause de leur appartenance au milieu occidental ou de leur modernité générale.

La traduction jouissait d’un peu plus de liberté linguistique. Par exemple, la langue parlée (ou plutôt un nouveau registre littéraire représentant le discours spontané) fut introduit dans la littérature estonienne par des traductions, notamment par les traductions des auteurs anglophones contemporains réalisées par Valda Raud. [61]

Le développement et la publication des dictionnaires du bon usage (1960, 1976) était une méthode importante de l’aménagement linguistique, mais ce travail était accompagné par (et parfois basé sur) des débats très vifs dans les périodiques, qui portaient sur des questions parfois très pointues relatives au bon usage (concernant le lexique, la syntaxe, l’orthographe, le style...). Certains traducteurs (par exemple Ain Kaalep) s’y intéressaient et y participaient très activement.

La traduction et la littérature :

4.3.3. La traduction joue-t-elle un rôle dans le développement des formes, des genres et des courants littéraires, notamment par rapport au réalisme socialiste ?

Dans les années 1940 et 1950, la littérature soviétique russophone et ses traductions étaient importantes dans « l’apprentissage » du réalisme socialiste, imposé comme méthode d’écriture et initialement très mal maîtrisé par les auteurs estoniens. Quelques premières œuvres canoniques du réalisme socialiste estonien furent en réalité écrites en russe par des auteurs d’origine estonienne « importés » de Russie où ils avaient vécu, et ensuite traduites en estonien (Hans Leberecht, auteur du récit emblématique Valgus Koordis [La lumière à Koordi], en est l’exemple le plus célèbre).

Mais la traduction avait toujours été et continua d’être, après cette période, un moyen de développement de l’expression littéraire en estonien : un lieu d’apprentissage général de la langue littéraire et des procédés poétiques, une source de formes et de méthodes à utiliser dans les œuvres originales (la richesse des systèmes et des formes de vers dans la poésie d’Ain Kaalep, par exemple, est clairement liée à son activité de traducteur de poésie), une impulsion pour la naissance d’un phénomène dans la littérature originale (ainsi, les traductions des livres d’Astrid Lindgren par Vladimir Beekman, à partir de 1960, contribuèrent au développement de la littérature originale pour la jeunesse [62]).

Là où la littérature originale n’évoluait pas avec l’intensité souhaitée, ou dans les domaines où son évolution était empêchée (par exemple dans l’évocation honnête des problèmes de la vie contemporaine et les formes littéraires adaptées à ce type de réflexion), les éditeurs de littérature traduite, notamment Loomingu raamatukogu, cherchaient à utiliser la littérature traduite comme un moyen de compensation. [63]

4.3.4. L’absence de libre-circulation des textes entre l’Occident et le bloc communiste favorise-t-elle des traductions plagiats (textes traduits présentés comme des œuvres originales) ?

Il est difficile d’imaginer quel aurait été l’intérêt, étant donné que les œuvres originales rencontraient généralement plus de difficultés à être publiées que les traductions et que les samizdat fournissaient aux auteurs (dont certains étaient publiquement plus connus en tant que traducteurs) un moyen d’exprimer les idées réellement originales et personnelles qu’ils n’auraient pas pu publier ailleurs. En plus, les textes circulaient toujours, souvent par des voies indirectes et clandestines ou semi-clandestines, les livres obtenus grâce aux privilèges dont certains intellectuels jouissaient, aux contacts personnels avec les intellectuels étrangers ou avec la famille, les amis et les collègues émigrés étaient partagés avec au moins quelques autres lecteurs. La réalisation d’une publication ne se faisait pas par des voies imprévisibles, mais passait par les quelques éditeurs officiels et leur personnel relativement peu nombreux ou, pour les samizdat, par le groupe, lui aussi assez peu nombreux, qui s’en occupait. Dans les deux cas, il s’agissait des milieux sans doute les mieux informés en matière de littérature étrangère et les participants se connaissaient tous plus ou moins bien, au moins par l’écriture et souvent personnellement. Il n’est pas impossible que des cas isolés de mystification littéraire plus ou moins mal intentionnée aient pu exister, même si je n’en ai pas rencontré de témoignages, mais ce genre de chose aurait été difficile à réaliser de façon récurrente.

Le fait que l’Union soviétique adhéra à la convention sur le droit d’auteur seulement en 1973 joua pourtant un rôle important dans l’histoire de la traduction : tant que les droits des auteurs étrangers n’étaient pas respectés sur le plan financier, les traductions publiées étaient plus nombreuses et le prix des livres traduits plus bas qu’après l’adhésion. Le respect des aspects immatériels de la propriété intellectuelle ne dépendait pas des mêmes instances.

4.3.5. Quelle est la place de la traduction dans la vie littéraire de la diaspora ?

Dans les années 1940 et 1950, alors que le traumatisme de l’exil était encore récent, la littérature de la diaspora servit essentiellement à exprimer ce traumatisme et à conserver les liens avec le pays et les traditions perdus. Les traductions de l’époque rentrent dans cette optique : le choix des œuvres reflétait la condition des exilés, leur besoin de se situer dans le contexte de leur pays d’accueil tout en cherchant à conserver leur identité nationale. Le genre prédominant était le roman et surtout les romans qui offraient des analogies à l’expérience vécue par les lecteurs de la diaspora. Dans une certaine mesure, l’actualité littéraire (prix littéraires, attention critique, grande popularité, scandales politiques) influençait aussi les choix. [64] En 1952, J. Kaup écrit dans la revue Tulimuld : « Ainsi, les œuvres qui permettent de justifier nos traductions doivent 1) soit figurer parmi les meilleures de la littérature mondiale d’après-guerre (sans que cette appréciation résulte d’une reconnaissance politique ou d’autres critères spéciaux), 2) soit représenter pour nous des découvertes essentielles et jusqu’alors ignorées au sujet des années funestes qui viennent de s’écouler, 3) soit encore nous faire faire des progrès sensibles dans la connaissance intime de la situation culturelle des peuples (principalement suédois, anglais, américain, canadien, australien, dans une moindre mesure allemand, français, italien, argentin ou néo-zélandais) au sein desquels nous avons maintenant fondé nos foyers. Dans ce contexte, toute littérature traduite a aussi une valeur pratique. » [65] Tulimuld représentait les intellectuels exilés les plus conservateurs, qui voyaient à peu près partout des menaces pour la culture estonienne : non seulement dans leur situation ou dans celle de la littérature estonienne en Estonie, mais aussi dans la littérature étrangère, que certains auraient voulu censurer avec autant de rigueur que les responsables de la poétique soviétique.

Une autre revue importante, Mana, fondée en 1958 par la nouvelle génération fatiguée de cette nostalgie de plus en plus hystérique, se montra dès le début plus ouverte à la réalité culturelle estonienne et à l’actualité culturelle du monde. En 1959, Ivar Grünthal critiqua l’attitude générale de Tulimuld par une remarque sur les plaintes de Fanny de Sivers au sujet de la littérature française contemporaine, surtout le nouveau roman : « Comment démolir la littérature étrangère, fût-ce pour rehausser en apparence la position de la littérature estonienne en exil, c’est ce dont témoigne de façon caractéristique l’article de F. de Sivers Sur l’écriture et la lecture dans la France d’aujourd’hui, paru dans le numéro 1/59 de Tulimuld. » [66] L’opposition entre les deux revues principales ne fut pas instantanée ni absolue et radicale, [67] mais l’ouverture plus grande de Mana aux nouveaux horizons est caractéristique de l’époque de sa fondation : les années 1960 virent l’arrivée dans la littérature d’une nouvelle génération, influencée par les mouvements littéraires contemporains et plus moderne aussi dans le choix des œuvres à traduire. [68]

En gros, la périodisation de l’histoire de la traduction est donc similaire en Estonie et en exil : à la fermeture des années 1940 et 1950 succède une plus grande ouverture à la littérature contemporaine dans les années 1960. L’importance des traductions de la littérature classique, en tant que point de repère pour une tradition littéraire interrompue, caractérise aussi les deux contextes de publication. [69] En exil, ces traductions furent souvent de nouvelles éditions d’œuvres traduites déjà avant la guerre : pour environ un quart de la production de la littérature traduite, il s’agit de réimpressions. La production totale est d’ailleurs relativement faible : environ 170 volumes. Elle est constituée essentiellement de romans, traduits principalement du finnois, de l’anglais, du norvégien et de l’allemand, [70] alors qu’en Estonie les langues occidentales les plus traduites étaient l’anglais, l’allemand et le français, suivies du finnois et du suédois. [71] Les situations politiques différentes et les contraintes respectives ne changèrent donc pas beaucoup les préférences de base, fondées sur la tradition et la proximité géographique.

Comme dans l’Estonie des années 1960, les livres traduits en exil étaient un véhicule de la poétique et de la pensée littéraire contemporaines. Ils inspiraient ou au moins reflétaient le passage de la littérature estonienne d’une écriture traditionnelle à une poétique plus moderne. [72] Les années 1970, qui apportèrent une nouvelle fermeture et une stagnation en Estonie, furent aussi caractérisées par une baisse des activités littéraires de la diaspora : la nouvelle génération s’intéressait moins aux pratiques littéraires en estonien.

4.3.6. Quelle est l’influence des traductions réalisées à l’étranger ?

Voir 4.3.5. L’influence est comparable à celle des traductions réalisées en Estonie.

4.3.7. Les traductions en langues occidentales jouent-elles un rôle dans la diffusion de textes interdits ?

Les traductions de textes estoniens interdits traduits en langues occidentales ? Il n’y en avait pas. De toute façon, il n’était pas facile d’obtenir des livres en langues occidentales, de ce fait il était assez courant que les œuvres occidentales soient lues en traduction russe, celle-ci étant souvent plus accessible. [73]

La traduction et la société :

4.3.8. Peut-on distinguer des évolutions dans la diffusion et la réception des traductions (tirages, variations de popularité des auteurs, etc.) ?

En principe, la diversité du choix des titres était toujours limitée et les tirages, en revanche, très élevés. D’un côté, les tirages énormes étaient imposés pour des raisons politiques (pour donner plus de poids à la littérature soviétique), d’un autre côté, la popularité des auteurs jouait aussi un certain rôle parce que les éditeurs avaient un plan économique à suivre. La littérature « étrangère » était plus appréciée par le public que les littérature soviétiques et ses tirages restèrent donc les plus élevés, y compris dans les années 1970 quand on exigea des éditeurs une augmentation des tirages de la littérature soviétique (en 1982, ces tirages redevinrent plus faibles à cause des difficultés économiques qui imposaient de réduire la production des livres non rentables). [74] Ces mouvements sont illustrés par le destin de la collection Varamu, initialement très appréciée du public, puis alimentée, entre 1977 et 1983, par des œuvres qui correspondaient plus à la volonté politique qu’aux intérêts des lecteurs, ce qui finit par faire baisser les tirages de plus de deux fois et par conduire à la disparition de la collection. [75]

Les goûts et les préférences du public commencèrent à être systématiquement étudiées dans les années 1970, une période qui apporta d’ailleurs un changement perceptible dans les pratiques de lecture, du fait de la diversification du public. [76] Cette diversification (causée par l’augmentation du niveau d’éducation moyen) surprit les éditeurs qui s’étaient habitués à produire des livres pour un public relativement homogène. [77] L’un des résultats de cette diversification fut un nouvel intérêt pour la littérature de divertissement et l’importance accrue de genres comme le roman biographique, les mémoires, les récits de voyage, les romans policiers, la science-fiction. [78] Comme ils n’étaient pas très représentées dans la littérature originale, cela se manifesta sans doute par une plus grande popularité de la littérature traduite.

Un autre résultat des processus socio-politiques des années 1970 et 1980 fut, en revanche, la diminution de l’intérêt pour la littérature en général. La pratique de la lecture devint plus active et répandue dans la société, mais la part de la littérature, à côté des périodiques et des ouvrages pratiques ou scientifiques, diminua. [79]

Les enquêtes sur les préférences plus précises (genres, auteurs) indiquent que, malgré les tendances signalées ci-dessus, le roman traditionnel resta le genre préféré des lecteurs jusqu’au début des années 1993. [80] Une grande partie des ouvrages cités par les personnes interrogées étaient des œuvres traduites, surtout occidentales. Au milieu des années 1980, cette tendance était certes moins prononcée qu’à la fin de la décennie et au début des années 1990, mais elle était déjà présente, [81] alors que la part des traductions dans la production globale était en train de diminuer. Les auteurs préférés cités étaient rarement des auteurs contemporains, mais ceux qui, d’une part, représentaient le roman traditionnel du XIXe siècle et du début du XXe et, d’autre part, étaient connus en Estonie depuis longtemps (Jack London, Ernest Hemingway, Léon Tolstoï, Victor Hugo, Honoré de Balzac, George Sand, Romain Rolland, Sigrid Undset, etc.). [82]

4.3.9. Qui prend l’initiative des traductions ? Par quels canaux parviennent les informations sur les œuvres étrangères à traduire et les œuvres elles-mêmes ?

Officiellement, la publication de toutes les œuvres suivait les plans établis par les maisons d’édition. La responsabilité d’établir les listes et d’assurer l’arrivée et le traitement du manuscrit appartenait aux rédacteurs et aux responsables des collections, mais les niveaux de contrôle et d’approbation étaient nombreux et les démarches complexes, de sorte que la préparation des plans pour une année commençait 18 mois avant le début de l’année en question. Les propositions et les manuscrits pouvaient venir de plusieurs sources, y compris des traducteurs individuels [83] ou des comités de l’Union des écrivains. [84] Les éditeurs faisaient beaucoup confiance aux traducteurs pour choisir les livres à traduire, et les traducteurs comptaient surtout sur leurs contacts personnels, établis par exemple lors des nombreuses rencontres de traducteurs et d’écrivains qui avaient lieu dans les différentes républiques de l’Union. Certaines traductions (ouvrages lauréats des prix littéraires soviétiques, par exemple) étaient obligatoires. Pour le reste, les éditeurs et les traducteurs essayaient de ne pas tenir compte des renseignements et conseils officiels obtenus de Moscou ou des Unions des écrivains des autres républiques. [85]

Les canaux par lesquels les informations sur les œuvres parvenaient aux traducteurs et aux rédacteurs étaient assez variés. Pour la littérature autorisée, les traductions publiées en russe étaient une source importante : la censure était moins rigoureuse dans les périodiques russes qu’en Estonie et la sélection là-bas plus riche. [86] Le niveau de maîtrise de langues étrangères (surtout du russe et de l’anglais, un peu moins de l’allemand) était suffisant chez une grande partie des jeunes, à partir des années 1960, pour lire des œuvres littéraires dans ces langues. [87] Ces œuvres pouvaient être obtenues par des canaux autorisés ou autres (envois d’amis, de collègues ou de parents émigrés ; visites d’étrangers en URSS…). Comme le constate K. Unt, dans les années 1970, il n’y avait plus de livre ou de disque occidental important qu’on n’aurait pas pu obtenir, même si les moyens pour les obtenir étaient souvent complexes et obscurs. [88] Pour connaître les actualités occidentales, l’importance de la radio et de la télévision augmenta à cette période : la technologie, plus puissante que dans les décennies précédentes, permettait d’écouter par exemple les émissions de Voice of America et de Radio Free Europe, dans le nord du pays les personnes regardant la télévision finlandaise étaient de plus en plus nombreuses. [89]

4.3.10. Quels sont les supports de publication et les modes de diffusion des traductions ?

Livres. Sous l’occupation nazie, la publication de la littérature était minimale, parce que les imprimeries n’avaient pas suffisamment de papier. La publication des périodiques littéraires s’arrêta, le nombre de journaux diminua. De ce fait, tous les livres parus précédemment se vendaient facilement et étaient appréciés comme une sorte de monnaie d’échange. Le rôle des bibliothèques dans la diffusions de la littérature devint particulièrement important. [90] Le nombre exact de titres publiés varie selon la source : Eesti kirjanduse ajalugu en compte 64 (dont 34 livres pour la jeunesse), [91] la bibliographie établie par la Bibliothèque nationale d’Estonie en 1997 en dénombre un peu plus : 89 (environ 8 % de la production totale de livres). [92] Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un nombre très restreint, et la part des traductions était particulièrement modeste : 6 titres (œuvres d’Aleksis Kivi, W. K. von Nohara, M. Richthofen, T. Storm et deux contes). [93]

La production matérielle continua à rencontrer beaucoup de difficultés sous l’occupation soviétique. D’un côté, l’infrastructure fut considérablement développée entre 1957 et 1965 : à côté des deux maisons d’édition qui avaient existé jusqu’alors, l’une pour les livres et l’autre pour les périodiques, trois autres furent fondées, l’ensemble étant gouverné à partir de 1963 par le Comité national d’édition de la RSS d’Estonie. De l’autre côté, la production de livres était soumise au contrôle du comité central d’édition, qui réclamait une production de plus en plus importante de livres en russe pour le public local et pour toute l’Union soviétique, ce qui épuisait une grande partie des ressources et allongeait considérablement le cycle de production pour n’importe quel livre en estonien. [94] Les éditeurs continuaient pourtant à faire des efforts pour publier systématiquement de la littérature traduite en estonien. La maison principale, Eesti Riiklik Kirjastus (renommée plus tard Eesti Raamat) créa, en 1956, un comité de rédaction spécial pour la littérature traduite. Ajalehtede ja Ajakirjade Kirjastus (renommée plus tard Perioodika) lança la collection Loomingu raamatukogu en 1957 (voir aussi section 4.3.11). De 1979 à 1989 Eesti Raamat avait également un comité de rédaction spécial pour la littérature traduite pour enfants. [95] Les universités contribuaient aussi à la publication de traductions, surtout l’université de Tartu qui publia plusieurs anthologies pour ses étudiants, parfois en édition bilingue. [96]

Bibliothèques. Par une sorte de compensation, les tirages de l’époque étaient énormes, ce qui contribuait à l’augmentation considérable du nombre et du volume (mais pas de la diversité) des bibliothèques privées. Le prix des livres était bas. Une légère augmentation, qui concernait surtout la prose et la littérature traduite, mais ne découragea pas le public, survint en 1976. Comme le processus d’acquisition des livres dans les bibliothèques publiques était lent, les gens se précipitaient généralement pour acheter un livre dès sa publication, le commerce plus ou moins officieux des livres d’occasion gagna donc de l’importance. Le développement des bibliothèques privées s’intensifia dans les années 1960 (période très riche pour la littérature estonienne originale) : en 1966, 63 % de familles possédaient des livres (125 exemplaires en moyenne), en 1977, ces chiffres étaient, respectivement, 95 % et 238 ; 11 % des adultes interrogés déclaraient avoir plus de 1000 livres dans leur bibliothèque. Au début des années 1980, les trois quarts des livres lus par les personnes interrogées provenaient de leurs bibliothèques privées ; les études sociologiques de cette période permettent de conclure que le livre était devenu un média de masse comparable, par sa diffusion, aux périodiques. [97]

L’évolution des bibliothèques publiques traversa trois étapes. Le réseau avait été mis en place à la fin des années 1930 et fut initialement complété surtout par la création de bibliothèques dans les kolkhozes et les usines. Entre 1953 et 1962, les fonctions des bibliothèques furent progressivement élargies : elles devinrent responsables de la formation idéologique, mais aussi de la formation professionnelle. Le début des années 1960 fut l’âge d’or des bibliothèques publiques. Le nombre maximal de bibliothèques fut atteint en 1960 (1242 bibliothèques publiques ; avec les bibliothèques des écoles et des orphelinats et les différentes bibliothèques de recherche, le chiffre était de 2991). Le nombre de lecteurs atteignit son sommet en 1962 (664 700, soit 55 % de la population). Ensuite, le réseau fut réorganisé entre 1963 et 1972 pour l’optimiser et le centraliser, ce qui finit par multiplier les obstacles qu’un ouvrage avait à traverser avant d’arriver au lecteur et par créer une situation désavantageuse pour les petites antennes locales. Un nouvel effort de décentralisation et de diversification, pour rendre le choix de livres plus adapté au public réel de chaque bibliothèque et faire évoluer les bibliothèques vers le rôle de centre culturel, fut tenté à la fin des années 1970, mais les ressources matérielles étaient limitées et les processus démographiques (urbanisation rapide) n’étaient pas favorables au développement du réseau général des bibliothèques. En 1980, il n’y avait plus que 668 bibliothèques publiques en activité. Le nombre de lecteurs dépassait toujours 500 000, mais correspondait à un pourcentage de moins en moins important de la population (39,4 % en 1967, 34,6 % en 1977). [98]

Périodiques. La contribution des périodiques, y compris de la grande presse, à la diffusion des traductions, mais aussi à la critique des traductions et à la formation des traducteurs était assez importante. Dans les années 1960, quand l’intérêt général pour la littérature était particulièrement vif, certains journaux (Rahva Hääl, Noorte Hääl) publiaient même des récits ou des romans feuilletons, qui étaient majoritairement des traductions. Au début, il s’agissait souvent de romans à suspens, de mémoires, d’œuvres documentaires, mais les exigences esthétiques s’accrurent dans les années 1970. L’hebdomadaire de l’université de Tartu organisa même des concours de traduction littéraire. [99] Dans les périodiques littéraires, la publication et la critique des traductions n’était pas une priorité particulière, mais tout de même une pratique assez régulière, en particulier dans la revue Looming qui diversifia son répertoire (géographique et esthétique) dans les années 1960 et intensifia la publication de traductions dans les années 1970. [100]

Médias audiovisuels. Déjà pendant la guerre, derrière les lignes soviétiques, la radio devint un moyen important pour diffuser des textes littéraires, y compris des traductions. [101] Le contenu littéraire était également important à la télévision estonienne, fondée en 1955. Les émissions littéraires constituaient une partie importante du programme surtout dans les années 1960. Les enquêtes auprès du public réalisées à cette époque montrent que la presse, la radio et la télévision étaient devenues le réseau de diffusion principal pour les informations, la culture et le divertissement. En 1977, 90 % de la population adulte possédait un poste de télévision et 98 % lisait des périodiques. [102] Le théâtre radiophonique et télévisé était très apprécié par le public, une partie du répertoire était constitué par des traductions. [103] La radio diffusait aussi des feuilletons, parmi lesquels des œuvres traduites.

Théâtre. Le théâtre traditionnel était aussi très important pour la diffusion des traductions, déjà dans les années 1940, par ailleurs relativement pauvres en production littéraire. Évidemment, un grand nombre de pièces appartenaient à la littérature « soviétique » et propagandiste, mais d’autres auteurs étaient aussi joués, par exemple Tchékhov, Shakespeare, Shaw, Molière, Goldoni, Ibsen, Synge, O’Casey, Lope de Vega. [104] Pour la période entre 1940 et 1949, E. Kaur compte environ 180 auteurs et un peu plus de 200 œuvres (y compris de nombreuses œuvres de théâtre musical). D’après les documents et correspondances étudiés par K. Gielen, la relative liberté et la diversité révélées par Kaur commencèrent à diminuer à partir de 1947. Les théâtres se trouvaient confrontés à plusieurs autres difficultés : ils avaient la responsabilité de vérifier la fiabilité (professionnelle et politique) du traducteur avant de lui confier le travail, et l’acceptabilité (linguistique et idéologique) du texte avant de rémunérer le traducteur, même si la décision finale appartenait au ministère de la Culture. Les théâtres devaient aussi veiller à une sorte de centralisation de la traduction : il fallait économiser l’effort et éviter de produire plusieurs versions d’une même pièce ; le théâtre qui souhaitait commander une traduction devait donc en avertir les autres. [105] Ainsi, un seul texte faisait souvent l’objet de nombreuses mises en scène. [106] Malgré toutes ces restrictions, le théâtre, grâce à sa spécificité, avait quand même plus de liberté poétique et idéologique que la littérature écrite.

4.3.11. Y a-t-il des revues ou des collections spécialisées dans la publication de traductions ?

Les premières collections de l’époque furent les collections d’œuvres choisies par auteur, dont les premières furent lancées au milieu des années 1950 et qui restèrent nombreuses aussi dans les années 1960 : Léon Tolstoï (1954-1959), Maxime Gorki (1955-1963), Honoré de Balzac (1955-1962), Friedrich Schiller (1959-1960), Anton Tchekhov (1960-1963), Molière (1961-1964), Rainis (1965), William Shakespeare (1959-1975). [107]

Les principales collections spécialisées dans la publication de traductions furent lancées quelques années plus tard, dès que l’atmosphère devint plus libre, au milieu des années 1950. La collection la plus importante, Loomingu raamatukogu, fondée en 1957 par la maison d’édition Ajalehtede ja Ajakirjade Kirjastus (renommée Perioodika en 1965) a déjà été citée ci-dessus à plusieurs reprises. Loomingu raamatukogu comprenait chaque année 52 volumes dont l’objectif principal était de faire connaître la littérature étrangère contemporaine, occidentale ou autre. La collection profitait d’un cycle d’édition exceptionnellement efficace pour son époque : le délai de publication d’un manuscrit y était beaucoup plus court que chez d’autres éditeurs. Même si elle était essentiellement prévue pour la publication de traductions, des œuvres originales qui risquaient d’avoir des difficultés ailleurs (débuts littéraires, écrivains exilés ou d’avant-guerre) y furent incluses de temps en temps. [108]

D’autres collections furent créées à la fin des années 1950 : collection de grands romans Suuri sõnameistreid (T. Smollett, W. Thackeray, J. Galsworthy, Stendhal, Flaubert, Roger Martin du Gard, Goethe, Thomas Mann, Dostoïevski, etc.), collection de récits d’aventures Seiklusjutte maalt ja merelt (Walter Scott, R. L. Stevenson, J. F. Cooper, Jack London, Alexandre Dumas, Jules Verne, Selma Lagerlöf, Ferenc Molnár, etc. ; entre autres, cette collection publia quelquefois de la science-fiction contemporaine), collection de récits de voyage et d’exploration Maailm ja mõnda. Cette dernière eut la vie la plus longue : 1957-1964, reprise dans les années 1970 et 1980. Les tirages des œuvres parues dans ces collections montaient jusqu’à 30 000 ou 40 000 exemplaires, ce qui n’empêchait pas qu’ils deviennent rapidement introuvables dans les librairies aussi bien que dans les bibliothèques. [109]

Les limites thématiques ou autres devinrent plus importantes dans les années 1960, quand des collections comme Biograafiline sari [Collection biographique] et XX sajandi raamat [Le livre du XXe siècle] furent créées.

Quelques collections importantes datent aussi des années 1970 et 1980 : Varamu (1972-1983) dans laquelle étaient publiés principalement les grands romans du XIXe et du XXe siècle, Mirabilia (à partir de 1973) et Põnevik (à partir de 1983) qui représentaient les genres populaires (polar, aventure, science-fiction), tout en offrant de temps en temps des œuvres poétiquement plus ambitieuses (Alain Robbe-Grillet). Ces collections, comme les collections thématiques antérieures, ne contenaient pas exclusivement des traductions, mais leur étaient quand même largement réservées.

Il y avait aussi des collections par genre : XX sajandi luule (1963-1977) qui présentait des sélections de textes de poètes du XXe siècle ; des anthologies de théâtre (par auteur : E. Albee 1971, G. B. Shaw 1972, T. Williams 1976, A. Vampilov 1978, H. Ibsen 1978-1981, C. Marlowe 1983, G. Hauptmann 1985) et de nouvelles (par langue d’origine : lituanien, finnois, norvégien, danois, arménien, islandais, vietnamien…). [110]

Il n’y avait pas de revues spécialisées dans la publication de traductions.

4.3.12. Quel est le public des traductions ? est-il différent du public de la littérature originale ?

Il existe des coïncidences entre la structure de la littérature traduite et la structure du public. À l’époque stalinienne, la littérature pour enfants avait une importance particulière : elle était très activement traduite (surtout du russe). Les tirages de la littérature pour enfants augmentèrent avant les autres genres (jusqu’à 50 000 exemplaires pour certains livres déjà en 1951) et la part des traductions resta très importante, alors que dans la littérature pour adultes les proportions changèrent plus rapidement en faveur des œuvres originales. [111]

La traduction prolifique de la littérature pour enfants était d’un côté imposée par le régime : à l’époque stalinienne on insistait sur la fonction pédagogique de la littérature, qui devait être mise au service de l’éducation idéologique. [112] Avec le « dégel » khrouchtchévien, cette fonction pédagogique fut inversée : la littérature pour enfants prit plutôt une position critique implicite à l’égard des valeurs officielles. [113] Dans une certaine mesure, les livres pour enfants avaient représenté cette résistance même avant : ils permettaient de remplir plus facilement le quota prévu pour les traductions de la « littérature russe soviétique » en fournissant aux éditeurs et aux traducteurs un répertoire un peu plus acceptable qu’une grande partie de cette littérature destinée aux adultes.

4.3.13. Quelle est l’attitude de la censure à l’égard des traductions? Est-elle différente de l’attitude à l’égard des œuvres originales ?